体験をきっかけに!子どもたちが自分たちで作った脱炭素まちづくりゲーム

ゲーム形式で気候変動を学ぶ「脱炭素まちづくりカレッジ※」をきっかけに、NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所が運営する、不登校といわれる状態にある子どもたちのための学びの場「むすびつくばライズ学園」に通う子どもたちが、自分たちで気候変動、脱炭素についてリサーチしたオリジナルの「脱炭素まちづくりゲーム」を作りました。

子どもたちにきっかけをくれたのは、脱炭素まちづくりファシリテーター・松崎貴志さんです。

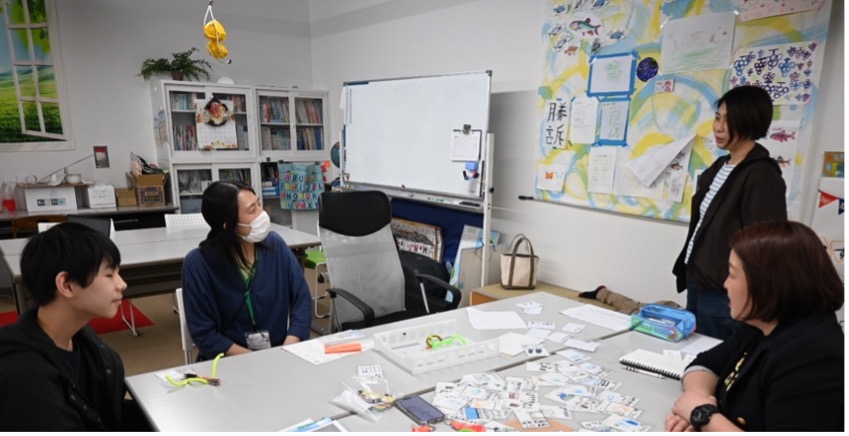

「夏休みに脱炭素まちづくりカレッジを体験した子どもたちが、もう一回ゲームをしたい!それじゃあ、自分たちでゲームを作ればいつでもみんなで遊べるのではないか、と作ったんです。むすびつくばライズ学園に通う子の中には普段は人とコミュニケーションを取るのが苦手な子どもたちもいます。みんなで何度もプレイしながら協力して作り上げていて、すごく感動しました。」と松崎さんからご紹介いただきました。

この素敵な取り組みを取材するため、私たちは学園を訪れました。

※「脱炭素まちづくりカレッジ」とは

特定非営利活動法人イシュープラスデザインが開発した気候危機や脱炭素の基本を学び、持続可能なまちづくりを楽しく体験できるカードゲーム型プログラム

▶ 詳細はこちらhttps://issueplusdesign.jp/climatechange/college/about/

きっかけは弟の「もう一回やりたい」

お話を伺ったのは、むすびつくばライズ学園スタッフの松井由佳さんと、ゲームを作った兄弟のお二人。

制作のきっかけは、体験会終了後に弟がつぶやいた「温室効果ガスを目標まで減らせなかった…もう一回やりたい」という一言でした。

それを聞いた兄が「じゃあ、自分たちで作ろう!」と提案し、兄弟のチャレンジが始まりました。

ゲームで使用するExcelのシートを丁寧に説明してくれました

試行錯誤の1か月

制作期間は1か月。二人は他の子どもたちともプレイをしながら、どうすればもっと面白くなるかを考えて、ゲームを作り上げました。

新聞やニュースから気候変動や脱炭素、再エネなどに関する情報を集めたり、友達の意見を取り入れて新しいプロジェクトカードも作成しました。

「昆虫食は嫌がる人がいたから、大豆ミートに変えた」「原発のプロジェクトを実施するためにはコミュニティ力が高くないとダメ。コミュニティ力を上げるのはたくさん話し合う必要があって、なかなか難しいよね」と、じっくり考えながら作りました。

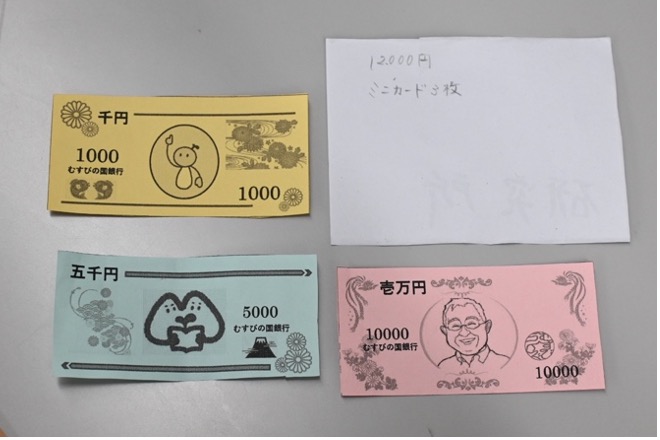

ゲームで使うお金も手作り。一万円札には「むすびつくばライズ学園」理事長の小野村哲さんの似顔絵。右上はプレーヤーカードの裏面

ゲーム制作をサポートした松井由佳さんは「ゲームを作る過程で、国語や数学、社会などいろんな教科の学びに繋がりました。みんなに分かりやすく説明するのは国語、計算式を考えるのは数学、必要な情報を調べるのは社会。いろんな教科のスタッフがサポートして、総合的な学びができました。」と振り返ります。

プロジェクトカードの裏にはプロジェクトの実行に必要な費用と人材が書かれている

脱炭素まちづくりカレッジをきっかけに、社会課題に気づき、自ら行動した子どもたちの姿に、「脱炭素まちづくりカレッジ」の新たな広がりを感じました。

インタビューにご協力いただきました手作りゲーム制作者の兄弟(そして、お付き合いいただいたお母様)、「むすびつくばライズ学園」の生徒さんと先生、そしてきっかけをいただきました脱炭素まちづくりファシリテーターの松崎さん、本当にありがとうございました。

むすびつくばライズ学園https://www.musubitsukuba.com/support

実践から生まれた教材のシェアサイト「ライズぷらす」https://www.rise-plus.net/

取材:澤田直子(issue+design)

記事:柏田あさみ(issue+design)