認知症のある方々の目線を「認知症世界」というコンセプトで伝えたissue+design代表・筧裕介による『認知症世界の歩き方』は、発売から約2年を経て、発行部数18万部を越えました。多くの方にお読みいただき、2023年春には続編ともいえる『認知症世界の歩き方 実践編』を出版しています。(購入ページ)

認知症のある方々の目線を「認知症世界」というコンセプトで伝えたissue+design代表・筧裕介による『認知症世界の歩き方』は、発売から約2年を経て、発行部数18万部を越えました。多くの方にお読みいただき、2023年春には続編ともいえる『認知症世界の歩き方 実践編』を出版しています。(購入ページ)

認知症のある方々が日常的に見ている世界は、認知症のない人にとってはまるで異世界。ならば未知への旅を楽しみながら学ぶが良し。ということで実践編には、症状別に14のストーリーと10の生活ケース、さらに5つの生活環境を舞台に、当事者の心理状況を理解する考え方がまとめられています。

また本書の内容を実践スキルとして学ぶワークショップもできました。こちらの記事では、ワークショップを含んで開催された出版記念トークイベントの内容をお届けします。筧と共に登壇くださったゲストは、在宅医療に取り組む医師の佐々木淳さんです。  本書の著者であり、ソーシャルデザインと呼ばれる分野の第一人者である筧は、医療や介護の専門家ではないからこそ、「正解がない」と言われる課題に向き合い続けています。専門用語ではなく、誰にとってもわかりやすいかたちで、同時に、個別具体の悩みも解決したい。そのために、これまで約100名の認知症当事者の方にインタビューしてきました。

本書の著者であり、ソーシャルデザインと呼ばれる分野の第一人者である筧は、医療や介護の専門家ではないからこそ、「正解がない」と言われる課題に向き合い続けています。専門用語ではなく、誰にとってもわかりやすいかたちで、同時に、個別具体の悩みも解決したい。そのために、これまで約100名の認知症当事者の方にインタビューしてきました。

ご家族や介護者の声を大切にしながら、もっとも重要なご本人にとっての困りごとがどこにあるのか。生きづらさの原因を探り、暮らしやすい社会に変えていくこと。国や言語も飛び越えた現代社会の問題であるからこそ、「人々の認知症観を変え、”認知症世界”という考え方を全人類の教養にしていきたい」と語ります。

医師や介護職も、当事者の悩みを想像するために

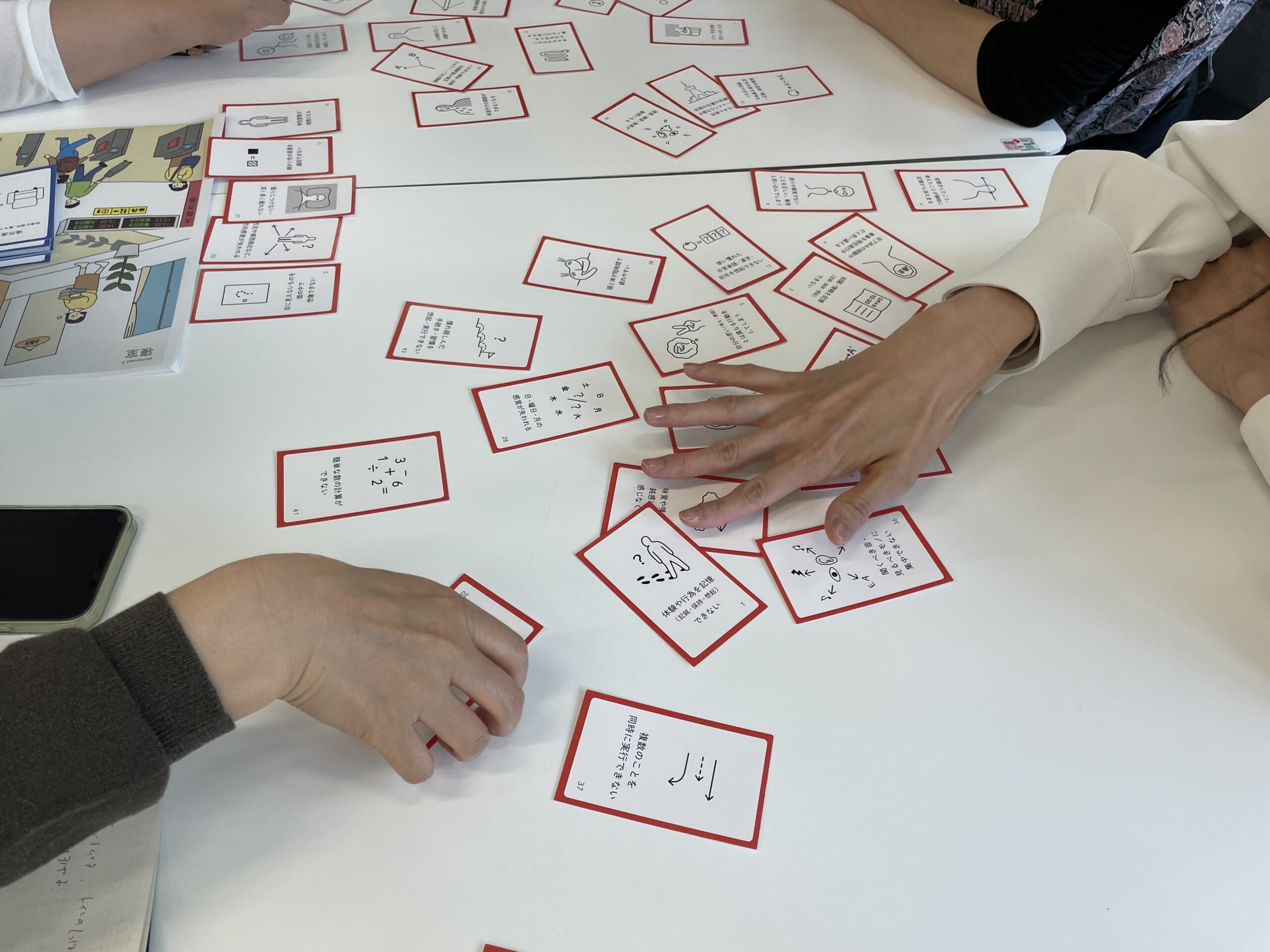

筧 裕介(以下、筧) 今日は皆さんとワークショップも開催できました。先生から見て、ワークショップの内容などいかがでしたか?

佐々木淳さん(以下、佐々木さん) カードを使うと直感的に理解できて、わかりやすいですね。トラブルの背景を推理したり、解決策を考えたりしながら、認知症の人の気持ちを体験できることがすごいと思いました。

施設などの現場で介護職の人たちと話す機会もありますが、実際、毎日お世話をしている人であっても、認知症の人が何に困っているかと想像することは、簡単ではありません。それは医師も同じです。脳のどこがどうなってこの認知機能に異常が起きているのか、といった仕組みは習いますが、認知症の人がどんな世界を見ているのかと想像することは、医師の多くができてないことでしょう。

筧 それはなぜでしょうか?

佐々木さん 想像力が及ばないんですよね。特に外来で患者さんを診ているとそうなってしまいます。在宅医療ではご自宅にうかがいますので、ご家族や介護者のお話に加えて、ご本人がどんな暮らしをされているのか、ある程度見える部分もあります。しかし外来だと、ご家族に連れられてくることが多く、認知症のあるご本人が具体的にお悩みを語ることはありませんので、「そんなにご家族がお困りならご本人は少しおとなしくなるお薬を出しましょう」といった対処法になってしまいがちです。

わたし自身1998年に医学部を卒業しましたが、その時点で「認知症の方は病気だという意識がない」そして「特性は徘徊すること。だから安全なところに鍵をかけておくこと」などが教科書に書かれていました。もしもその後で認知症に関わらないままだった医師は、情報がアップデートされていない可能性もあります。

また介護者たちの現場では、何よりも医師の意見を最優先して判断することも起きがちです。些細なことでも医師に判断を仰ぐことがいき過ぎると、認知症のケアが全て医療的に支配されてしまいます。個人的には、全ての認知症を病気として扱うのではなく、老化としての側面を捉えて、社会全体でマネジメントできることが必要だと考えます。  筧 認知症の問題に取り組み始めた頃、当事者の皆さんにインタビューしながら、いろいろなトラブルを知ると同時に、専門的な文献の少なさにびっくりしたことがありました。 文献のほとんどが医療従事者などケアする側の視点ばかりで、当事者がどんなことに困っているかを知る参考文献がなく、それが当たり前になっている領域だと知った時のショックを今も覚えています。

筧 認知症の問題に取り組み始めた頃、当事者の皆さんにインタビューしながら、いろいろなトラブルを知ると同時に、専門的な文献の少なさにびっくりしたことがありました。 文献のほとんどが医療従事者などケアする側の視点ばかりで、当事者がどんなことに困っているかを知る参考文献がなく、それが当たり前になっている領域だと知った時のショックを今も覚えています。

ただ、そこに違和感を感じている専門職の方々ももちろんいて、特に僕の周りにはそうした方々が多く、すでにいろんなチャレンジをしている方もいました。そうした医療従事者や専門職の人を応援したいという気持ちもあって、この活動を続けています。

佐々木さん ケアの現場では今でも、意見が多い多数決、あるいは強いリーダーシップの意見が通ってしまうこともありますが、最近は確かに「本当はこういうケアがいいと思う」という新しい意見を聞くことも増えてきました。そのためにも今日のようなワークショップを病院や介護の現場で開催することはすごく大事だと思います。

たぶんもう少し押していけば、無党派層がこちらに寝返りそうな、そんな手応えもあります。認知症に対するケアのかたちを多数派にできたら、社会は大きく変わるでしょうね。

「治す」視点から、新しい認知症観へ

筧 確かに最初の頃、どこに行っても圧倒的に少数だった時に比べたら、最近は現場の変化も感じられます。このまま多数派になれるよう、少しずつオセロをひっくり返すため に、どんなことが必要だと思いますか?  佐々木さん 二つあると思います。まずは医学教育を変えること。いわゆる臓器別診療が浸透しているために、どうしても診断と治療が優先されますが、そうではなく当事者のケア、あるいは生活の継続という概念を教育時点で伝えられると良いと思います。

佐々木さん 二つあると思います。まずは医学教育を変えること。いわゆる臓器別診療が浸透しているために、どうしても診断と治療が優先されますが、そうではなく当事者のケア、あるいは生活の継続という概念を教育時点で伝えられると良いと思います。

人間は最後には弱っていく、そして死んでいく生き物です。在宅医療の場合、限られた時間をどれほど豊かに過ごしてもらえるか、そのためにどこまで医療が医療として介入するべきか、と考えさせられます。いわば医療というよりも、もっと広い範囲で国民の幸せが守られるべきではないか、という考えに行き着くんですね。しかし診断と治療を是とする医療では、弱っていく人間を「どうにかして治す」という概念が強くなるんです。

もうひとつ、大切なことは国民側のリテラシーを変えることでしょう。家族に記憶障害が出たら、とにかく不安で薬を求めて病院に行ってしまいがちです。60代や70代では早いといえますが、80〜90代になったらそれは病気というより老化であって、老いて弱ることは人間にとって当たり前。決して、認知症予防に失敗したから認知症になったわけではありません。

認知症を医療だけでケアしようとすると、常備薬ばかりがどんどん増えていきます。薬は何種類も併用すると転倒などのリスクが起こりやすいんです。日本では薬を10種類以下にすることが望ましいとされ、6〜7種類の多剤服用は珍しくありません。しかしこれは、先進国では日本だけの事例で、多くの国では「薬は5種類以下」とされています。

認知症を「どう治すか」ではなく、認知症と「どうやって一緒に生きる」のか。この夏、39歳で若年性認知症を発症した丹野智文さんがモデルの映画『オレンジ・ランプ』も公開になりましたが、丹野さんは発症から10年経った今も、いろいろな工夫をしながら社会生活を充実させている方です。メディアの力を借りながらそうした事例に触れたり、義務教育にも含めるなどして、専門職も国民側も、みんなにとって新しい認知症観を育むことが必要だと思います。

筧 『実践編』を読んだ方の中には、お子さんたちが最後まで楽しんで読んでいた、という声も多かったです。おそらく子ども、あるいは若い世代など、まだ認知症に対する抵抗力がない層にはすんなり理解されやすいのかもしれません。

新たな価値になる社会参加を作り出す

筧 このプロジェクトに関わり始めた頃、最初は企業にアプローチしたんです。認知症の人にとっての困りごとを知っていくうちに、実は駅とか公共施設とか、多くの人が利用する場で「これは認知症の人にとっては分かりにくいだろう」というデザインが多いと思ったためです。

例えば、まっすぐ直進を意味する上向きの矢印。認知症のある人にとっては、そのまま上向き、つまり頭上に向かう意味に思えてしまうことがある。あるいは言語表記がなく、ただ簡易マークだけの案内では、なかなかお手洗いを見つけられない。認知症ではない人たちにとっては何の問題にもなりませんが、だからこそ、認知症の人も含めてみんなにとってわかりやすいデザイン、みんなが過ごしやすい社会インフラに変えていく方が良いと思いました。

しかし残念ながらどの企業も、箸にも棒にもかかりませんでした。これはつまり、日本を代表するような大企業にとっても、認知症のある人たちを市場として見ていない、ということです。ならば、企業を変えるために生活者が変わる必要性を考えました。生活者が変われば、企業もその変化を追いかけて変化するだろう、と視点を変えることにしたんです。

手応えは感じているものの、まだまだ無力感を感じることも多いんですが、佐々木先生から見て、社会全体の認知症観を変えるには、どんなことが必要だと思われますか?  佐々木さん 少なくとも、未来の状況を現実的に見据えたプロジェクトが欠かせないと思います。今の時点でわかっている人口推移として、2060年になると、日本の人口は7人にひとりが認知症だと言われています。その時、20歳以下の人口も認知症の人と同じ割合なんです。つまり2060年の日本は、認知症と未成年が同じだけ存在する社会です。そうなると、介護施設やデイサービスに認知症の人を閉じ込めることなんて、人員も予算も足りるわけがなく、認知症のある人たちが安全に暮らせる社会にする必要性がわかりますよね。

佐々木さん 少なくとも、未来の状況を現実的に見据えたプロジェクトが欠かせないと思います。今の時点でわかっている人口推移として、2060年になると、日本の人口は7人にひとりが認知症だと言われています。その時、20歳以下の人口も認知症の人と同じ割合なんです。つまり2060年の日本は、認知症と未成年が同じだけ存在する社会です。そうなると、介護施設やデイサービスに認知症の人を閉じ込めることなんて、人員も予算も足りるわけがなく、認知症のある人たちが安全に暮らせる社会にする必要性がわかりますよね。

認知症があってもコンビニで買い物ができる、映画館に出掛けられる、電車に乗って移動できる、といった社会でないと困るわけです。新しい社会のデザインや仕組み、または最新テックの技術などを活かして、認知症のある人も社会参加が可能になること。社会保障のコストとして考えず、新しい価値を生み出す層になる、そう考えてチャレンジすることが必要だと思います。

筧 経済合理性ばかりが重要視されている社会ですが、医療保険という深刻な問題を解決できることは非常に重要ですね。

佐々木さん 例えば特区のような場所を考えると想像しやすいと思うんです。その範囲で暮らす認知症の人は、Apple Watchのようなものを使って、出掛けたり買い物ができる。もしも毎日毎日、同じヨーグルトを何十個も買うようなことがあったら、お知らせがきて気づけるし、徘徊に出てしまってもある程度の範囲内で見つけることができる。

家族が疲弊したり介護離職する必要もないし、介護保険の依存度も下げられるんじゃないでしょうか。今はまだそうした豊かな社会をイメージしてもらえることも少ないと思いますが、将来の状況を見越した上で、ソフトもハードも一緒に考えていくことが大事だし、結果的に良い投資になると思います。

必要なこととは?

筧 社会参加を実現させる変化は、市民からのボトムアップ型でしょうか。認知症であってもなくても、一人ひとり、それぞれの生活環境を良くするスキルを高めて、自分や大切な人のためにできることをしていくこと。僕自身、国がなんとかしてくれるという期待は持てずにいるので、社会を変えるには市民からのボトムアップが必要だと思いました。

佐々木さん そうですね。あと50年もしたら、高齢者や体に不自由がある人が今より増えていくわけで、みんなにとって快適なことを、みんなで意識して考えないといけません。大事なことは、自分もいずれは当事者になるかもしれない、ということです。認知症当事者を輪の中に入れずにその人のケアの話をするのではなく、いつか自分も当事者になることをイメージして、本人も周りも、みんなに良いかたちで共存することですよね。

精神科医の中井久夫先生も生前に書いていますが、認知症の進行を遅らせるのは、生きる目的や周囲とのつながりだと言われています。周りから疎まれる存在になることへの不安や恐怖は症状を悪化させてしまうので、大切なことは安心感と、自己決定できる自信、そして、誰かと笑い合えること。社会とのつながりが、人の寿命にも繋がっているんです。

筧 社会参加を続けて、誰かとつながりながら生きることが人間、本当にその通りですね。そこに認知症の進行も遅らせる力があると考えると、社会全体で他人への共感性が下がり、一人の世界に篭りやすくなっていることが気になります。どれほど共感して、相手を想像できる社会へと作り直せるか。そのチャレンジ自体が大切になりますね。

ご案内

issue+designでは、「認知症世界の歩き方 実践編(対話&デザイン)ワークショップ」をオンラインで定期的に開催しています。

認知症のある方が生きる世界、見えている背景、抱えている心身機能障害を理解し、認知症のある方との対話を通じて、良好な関係を気づき(ダイアログ)、生活環境をより良く改善する(デザイン)ためのスキルをゲーム感覚で学べるワークショップです。書籍『認知症世界の歩き方 実践編』をベースに開発されています。

ワークショップの詳細はこちら

また、認知症世界の歩き方公認ファシリテーター(旅のガイド)養成講座も行っています。

養成講座では、映像、生活シーンケース、生活環境ケースを用いながら、認知症の方との対話(ダイアログ)および生活環境の改善(デザイン)の方法論を学び、その実践ワークショップをお住まいの地域や所属組織などで開催できる資格を取得する講座です。

さあ、あなた公認ファシリテーター(旅のガイド)として、認知症への正しい理解や実践方法をともに伝え広げていきましょう!

養成講座の詳細はこちら